Русские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

Основные детали русского народного костюма красен девиц

Согласно многочисленным исследованиям в двенадцатом столетии для пошива национального наряда славяне использовали домотканый холст и шерсть. Но с девятнадцатого века на смену простым материям пришли такие ткани, как шёлк, атлас, ситец. Большим спросом пользовалась парча, декорированная растительным узором.

Когда заходит речь о традиционном одеянии русской барышни многие обыватели представляют себе женщину, облаченную в длинный сарафан и огромный кокошник. Да, именно так выглядят славянские модницы на архивных фотоснимках. Но на самом деле русский женский костюм отличался разнообразием, хотя и включал в себя несколько обязательных элементов.

Одежда для девочек в этно-стиле

Многим родителям очень нравится видеть своих дочурок в удивительно красивом образе сказочной Аленушки. Красочный образ добавляют элементы декора – ленты, вышивка и бисер. Чем больше таких элементов, ярче получится одежка маленькой модницы.

Какой материал выбрать для пошива выбирают родители. Это может быть красочный и блестящий атлас или, наоборот, натуральный домотканый хлопок.

Дизайнеры предлагают детские костюмы в полной комплектации, то есть, традиционная рубашка, сарафан и кокошник, выполненные в одном дизайнерском стиле.

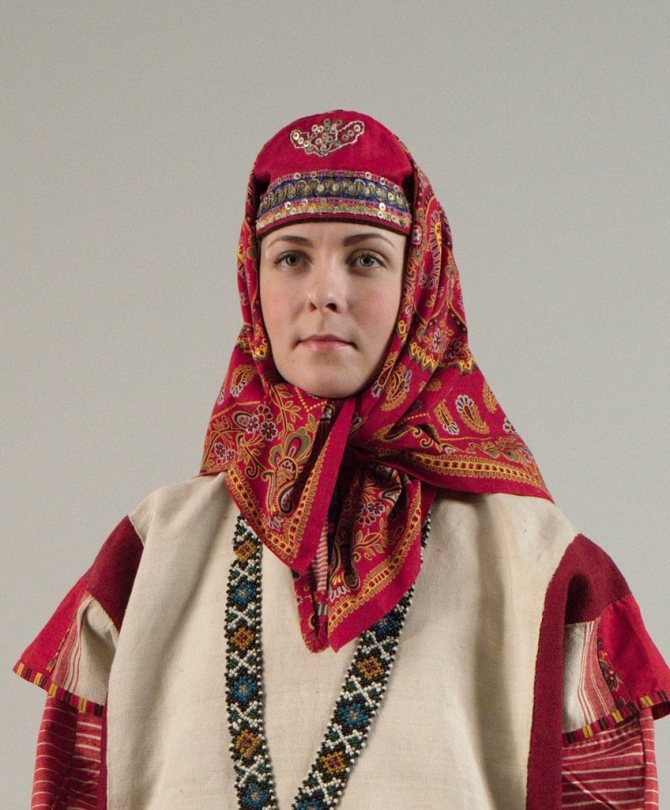

Головной убор

Зависел от возраста девушки и ее семейного статуса. Он играл определяющую роль в наряде. Юные барышни, не обремененные узами брака, часть локонов оставляли непокрытыми. Элементы русского народного женского костюма в этом случае были простыми и неброскими. Девушки предпочитали использовать ленты, обручи, повязки или ажурные венцы.

После свадебной церемонии и проведения обряда «расплетения косы», барышня становилась женщиной и получала право носить головной убор под названием «кичка молодухи». После рождения ребёнка его сменяла рогатая или лопатообразная кика, которая являлась символом плодородия и способности к деторождению.

Замужние дамы полностью закрывали волосы головным убором. Согласно древним традициям поверх кички надевали убрус (платок).

| Корона русских красавиц – кокошник, считался праздничным аксессуаром. Носить его могли только семейные дамы. Кичку надевали перед выходом на улицу, а вот в домашних условиях женщины предпочитали использовать головной убор попроще – повойник (чепчик). |

Летопись создания

История возникновения особенного и неповторимого языка форм, орнаментов и цветов русского народного костюма уходит своими корнями в XII век. Суровые русские зимы предоставляли нашим прародительницам достаточно свободного времени для рукоделия.

А что еще можно было делать бесконечно длинными вечерами, когда на улице гуляли снежные бураны.

Яркие краски служили напоминанием о ласковом летнем солнце и согревали холодными зимними вечерами. Рождающиеся в руках искусных рукодельниц костюмы были наполнены чувством вселенского умиротворения и покоя, а их орнаменты скрывали в себе сокровенные тайны искусства.

Известно ли вам, что в свое время Петром I было запрещено носить русскую народную одежду. Гнавшийся за Европой реформатор, разрешал носить такую одежду только крестьянам и священникам. Остальные же слои населения должны были одеваться на европейский манер.

Именно так, веками и складывался изумительный ансамбль, ставший впоследствии традиционно народным костюмом.

Интересно, но при одинаковых общих деталях, ощутимы и различия в национальной одежде разных регионов. Исторически принято разделять наряды северного и южного регионов России. Что касается центральной части страны, то в основном одежда шилась по северным традициям, и лишь местами было заметно влияние южнорусских мастериц.

Платок

Неотъемлемый элемент гардероба замужней барышни. Его надевали поверх кики, которую доставали из шкафа лишь по великим праздникам. Изначально носили тканевые изделия, под низ натягивали шапочки из шерсти.

Пуховой аксессуар часто дарили на церемонии бракосочетания. Поскольку после обретения статуса замужней дамы, выйти из дома с непокрытой головой считалось позором.

Убрус порой достигал ширины пятидесяти сантиметров. Чаще всего платок сшили из тонкого полотна прямоугольной формы. Один конец изделия всегда декорировали вышивкой из серебряных или золотых нитей. Он свисал на плечо, девушки никогда не прятали его под верхнюю одежду.

Вторым концом платка обвязывали голову и подкалывали с помощью булавочки под подбородком. В десятом столетии поверх убруса располагали целый комплект ювелирных украшений.

Спустя некоторое время платок стали шить из куска ткани треугольной формы. В этом случае оба конца изделия закалывали под подбородком либо закрепляли на макушке с помощью фигурного узла. Некоторые девушки предпочитали опускать богато расшитые концы аксессуара на плечи или закидывали за спину. Подобная мода пришла в страну лишь в восемнадцатом столетии.

До этого момента дамы просто туго обвязывали шею, а незамысловатый узел располагали на макушке. Подобную методику современники именовали «головкой». Считалось, что с помощью платка девушка могла подчеркнуть свою индивидуальность и красоту. Вернуться к оглавлению

Женская рубаха

Один из главных элементов традиционного наряда. Для ее пошива брали хлопок, лён или дорогостоящие ткани (например, шёлк). Длина рубахи не ниже щиколоток. Подол, рукава и ворот обильно украшали разнообразной вышивкой, орнаментом.

Причем тип узора и его расцветка отличались в зависимости от того, в каком регионе проживала барышня. Например, дамы из Воронежа предпочитали рисунки чёрного оттенка, которые отличались строгостью и изысканностью. В Тульской и Курской губерниях рубахи декорировали орнаментом из красной нити. На севере и в центре страны преобладал синий, золотистый и алый цвет.

| Для каждого типа деятельности имелась своя сорочка. Например, у барышни были «посевные», «пожнивные» рубахи. При этом рабочий предмет гардероба обладал богатым декором и приравнивался к праздничному одеянию. |

Славянские барышни часто вышивали на рубахах молитвенные обереги или заклинательные знаки. Они искренне верили, что, отбирая у земли ее плоды, отнимая жизнь у ржи или пшеницы, они нарушают естественную гармонию и вступают в конфликт с природой. Перед забоем животного или скосом травы девушки обязательно говорили: «Господи, прости меня!».

Отдельного внимания заслуживает этимология слова «рубаха». Происходит оно вовсе не от глагола «рубить», как многие могут подумать, хотя колоть дрова в ней очень удобно. Истоки названия в слове «рубь», то есть рубеж.

Получается, что рубаха – это сшитое полотнище с рубчиками. Ранее сорочки не подшивали, а подрубали. Впрочем, в некоторых поселениях подобные выражения используют до сих пор.

Кожух

Старинный русский костюм был весьма многослоен. Если сорочица надевалась в начале, то кожух завершал композицию. Этот верхний покров был самым теплым слоем, для его отделки использовались козлиные и овечьи шкуры. Кожухи носили как женщины, так и мужчины. Богатые кожухи были сделаны из хорошо выделанной мягкой кожи, расшивались жемчугом и украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей.

В духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.) можно встретить такие описания: «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом». Кожу для этого наряда красили в разные цвета, но чаще всего использовали красный: «кожух чермничный», «кожух черленный». Люд попроще носил кожухи из грубо выделанной кожи.

Сарафан

Название одежды происходит от персидского «сарон па» – «через голову». Впервые упоминание о нем встречается в летописи, датированной 1376 годом. Традиционная модель имела форму трапеции и надевалась поверх рубахи.

Изначально это был элемент мужского гардероба, предназначенное для праздничных мероприятий. Княжеское одеяние с длинными рукавами сшили из дорогостоящей материи – шёлк, бархат, парча. От знати сарафан перешел к духовенству, а потом до него добрались и девушки.

Существует множество разновидностей национального «платья»: глухие, распашные, прямые. В первом случае косоклинный сарафан имел продольные клинья и скошенные боковые вставки. Для распашного одеяния брали два полотнища и соединяли их с помощью пуговиц или иной застёжки. Прямой сарафан имел широкие лямки.

Самые популярные оттенки: зелёный, красный, синий, голубой, вишнёвый. Для праздничных мероприятий и свадебных церемоний вещи шили из парчи или шёлка, повседневные модели создавали из ситца или сукна. Иностранное слово «сарафан» крайне редко встречалось в древнерусских поседениях. Чаще всего вещь именовали штофник, костыч или синяк.

| Поверх сарафанчика дамы натягивали душегрейку (аналог современной кофточки). Для простого народа она считалась праздничным одеянием, для аристократов повседневной вещью. Телогрейку шили из дорогостоящей материи (бархат, парча). |

Императрица Екатерина Великая, слывшая законодательницей моды в те времена, вернула подзабытый элемент гардероба в обиход. Ведь Петр Первый, увлекшийся многочисленными реформами, не только заставил бояр сбрить бороды, но и запретил носить национальный костюм. Правитель мечтал стать на шаг ближе к Европе.

Государыня имела прямо противоположное мнение. Она считала, что в славянах необходим воспитывать чувство собственного достоинства и гордости. Встав у власти, Екатерина сама начала регулярно облачаться в сарафаны. Вскоре ее примеру последовали придворные дамы.

Если верить археологическим раскопкам, сарафан появился на Руси в четырнадцатом столетии. До восемнадцатого века их носили все слои населения, независимо от социального статуса. После реформ Петра Первого сарафан считали крестьянской одеждой. Но благодаря Екатерине одеяние совершило головокружительный камбэк и вновь вознеслось на вершину модного пьедестала.

Мужская традиционная обувь

Лапти были ненадёжной обувью: собираясь в путешествие, нужно было брать с собой 3-5 запасных пар

Самой известной русской национальной обувью считаются лапти. Большинство людей думают, что они появились во времена древних славян-язычников. На самом деле, первые письменные упоминания о лаптях относятся к 985 году. В летописи описан случай нападения киевского князя Владимира на волжских болгар, оказавшихся обутых в сапоги. Воевода тогда сказал князю, что нужно искать себе данников в лаптях. Из этого можно сделать вывод, что в X веке лапти носили кривичи, радимичи и дреговичи.

Другим популярным типом древней обуви были поршни – кожаные ботинки, распространённые по всей средневековой Европе. Встречались поршни из нескольких кусков кожи, а также обувь из одного куска шкуры – «прабошни черевичьи». Попадалась на Руси обувь сандального типа, позаимствованная у Византии. При раскопках иногда находят остатки сапог с жёсткой подмёткой и железными подковками.

Воины и богатые люди на Руси носили полусапожки двух видов: мягкие с вытяжным верхом и подошвой и ботинки сложного покроя с задником, голенищем, головкой и подошвой. Что касается знаменитых на весь мир валенок, то они появились только в XVIII веке в Сибири, распространившись в XIX веке в центральных губерниях России и став любимой зимней обувью крестьян.

Передник

Фартук не только защищал вещи от различных загрязнений, но и выполнял роль декоративного элемента. Его носили в качестве украшения праздничного одеяния, чтобы создать завершенный и монументальный образ.

Передник повязывали поверх сорочки, сарафана и поневы (юбка). На Руси в обиходе было слово «запон», происходившее от глагола «запинати» (закрывать). Фартуку уделяли особое внимание при декорировании. Это был самый яркий элемент наряда, украшенный вышивкой, лентами и разнообразной отделкой.

Края передника оформляли с помощью кружева и оборок. По вышивке, которой декорировали фартук, можно узнать много интересного про девушку: семейный статус, наличие и количество детей, вкусы владельцы и т.д. Каждый завиток узор и мельчайшая деталь подчеркивали индивидуальность барышни и несли особый смысл.

Мятль

Если корзно носила только знать, то люди рангом пониже могли накинуть на себя мятль – еще один вид безрукавного плаща. Это как раз тот случай, когда можно сказать «просто и со вкусом». Впрочем, добротности у мятля не отнять. Есть сведения, что устанавливался даже штраф в три гривны для того, кто в драке разорвет чей-то мятль (по другим летописным источникам, стоимость мятля составляла полгривны). О цвете мятля точно не известно, но в летописях упоминаются рудавые (красно-бурые) и черные мятли.

Женские сапожки

На народные гуляния и праздничные мероприятия девушки надевали туфли на плоской подошве, выполненные из цветной кожи. Для повседневного ношения использовали сапоги и башмаки. Чтобы их пошить брали бархат, парчу или натуральную кожу.

С конца шестнадцатого столетия русский народный женский костюм пополнился сапожками на небольшом каблуке.

Обувь для девушек отличалась невысоким голенищем. Часто ее декорировали разнообразной вышивкой или украшали драгоценными камнями. Подошву подбивали маленькими гвоздиками, под каблуком закрепляли скобы из серебра.

С семнадцатого столетия в моду вошли башмаки. Они были более комфортными, чем сапоги, поскольку имели короткое голенище. Для пошива брали атлас, бархат, шёлк. Их также обильно декорировали. Самые распространенные расцветки – жёлтый, зелёный, алый. Вернуться к оглавлению

Сорочица

Сорочка, или сорочица была основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. В классическом варианте сорочица была нательной рубахой. У мужчин она могла доходить до колен, носили ее навыпуск, подпоясывая узким ремнем или тканным шнурком.

У женщин она могла быть длиной и до ступней, рукава ее собирались в складки у запястья и сдерживались обручами. Ворот такой рубахи, как правило, был низким, чтобы шея оставалась голой. Сначала это был просто вырез, в который проходила при надевании голова.

Разрез с застежками или завязками появится чуть позже. Застегивали ворот на небольшую пуговицу, которая могла быть и костяной, и деревянной, и бронзовой. Особо нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, которые обшивались узорами из золотых нитей.

Понева

Проще говоря, юбка. Считалась обязательным элементом костюма для замужней барышни. Состояла из трех полотнищ, встречались глухие и распашные модели. Длина юбки напрямую зависела от длины сорочки. Подол изделия украшали орнаментом, вышивкой. Для пошива вещи чаще всего брали полушерстяную клетчатую материю.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер. Чтобы она не спадала, изделие на талии закрепляли шерстяным шнурком. На Руси широкое распространение получил обряд надевания поневы. Это означало, что девушка готова к замужеству.

Пояс

Неотъемлемый элемент женского национального костюма. В старину было принято подпоясывать нижнюю сорочку. Существовал даже специальный обряд, в котором новорожденную крошку опоясывали. Ритуал проводили для защиты ребенка от нечисти и сглаза.

| Существовало поверье, что пояс – это своеобразный магический амулет. Его не снимали даже отправляясь в баню. Считалось большим грехом разгуливать по улице с неподпоясанной рубахой. |

В конце девятнадцатого столетия в южных регионах «ремешок» носили под сарафаном. Для их пошива брали лён, шерсть или хлопок. Их вязали либо ткали. Иногда кушак достигал длины трех метров. Подобные изделия предписывали носить незамужним девушкам.

А вот женщины, прошедшие процедуру венчания, облачались в пояс с объемным геометрическим орнаментом. Для праздничных мероприятий дамы доставали из гардероба жёлто-красный кушак из шерсти, декорированный тесьмой.

Региональные особенности

Несмотря на разные климатические условия и этнические особенности, в одежде многих русских регионов были одни и те же элементы. Отличие составляли некоторые детали. Так, для женского образа важно было наличие:

- рубахи;

- национального сарафана (поневы или юбки);

- передника;

- обуви;

- головного убора;

- верхней одежды;

- навесных украшений.

Согласно классификации выделяются южные и северные регионы. В первых у женщин основу образа составляли национальные поневы, у вторых – сарафаны.

У мужчин костюм состоял из:

- рубахи;

- портов;

- обуви (лаптей);

- головного убора;

- верхней одежды;

- пояса.

В России национальные костюмы народов нередко отличались вышивкой, кроем, цветами. В каждой губернии были свои верования и приметы, на основе которых создавалась вышивка и кружево.

Что касается русских национальных головных уборов, здесь четкой грани не было. Однако существовал небольшой ориентир: с поневой чаще надевали рогатую кичку с сорокой, с сарафанами носили кокошники разных разновидностей, либо платок. В целом особенности русского национального костюма следующие: ручная кропотливая работа, масса украшений и яркие цвета. Наиболее богатым был южный костюм. В разных губерниях народная русская юбка сшивалась из трех или четырех клиньев.

Определить регион проживания можно было и по национальному кокошнику. Например, в Пскове носили конусообразный головной убор с «рогом», украшенный по очелью «шишками», а отличительной чертой тверского костюма являлась высокая плоская шапка с наушами и понизью, закрывающая лоб. В средней полосе намного чаще использовались дорогие заморские ткани (шелк, атлас или парча).

Украшения народного костюма для женщин

Специфическим аксессуаром славянских дам были уникальные височные кольца. Также часто встречались такие украшения, как бусы, ожерелья и массивные браслеты.

В кинофильмах женщин Древней Руси часто изображают с огромными и сложными аксессуарами, но поскольку в стране было слабо развита ювелирная отрасль, основная часть изделий отличалась простотой.

На древнерусских модницах чаще всего можно было увидеть серьги и ожерелья. Выделялось несколько разновидностей этих аксессуаров. Среди сережек наибольшей популярностью пользовались следующие модели:

- Колты. Золотые или серебряные литые подвески, которые располагались на лентах возле виска. Они заменяли традиционные серьги и одновременно служили защитным амулетом. Представляли собой два выпуклых щитка, соединенных друг с другом и оснащенных сверху дужкой для подвешивания. Имеют округлую форму или выполнены в виде звезды.

- Пясы. Вошли в обиход с четырнадцатого века. Это массивные подвески на кольце, оснащенные по краю колокольчиками. Крепились к головному убору и уху.

- Одинцы, двойчатки. Появились на Руси в пятнадцатом веке. Висячие сережки с одной, двумя или тремя стержнями декорированными шариками, бусинками или жемчугом.

- Голубцы (орлики). Украшение получило распространение в шестнадцатом веке. Массивные серьги, напоминающие фигурку одной или двух птиц.

Не меньшей популярностью, чем сережки у барышень пользовались ожерелья. Их разнообразие и красота до сих пор поражает воображение:

- Гайтан. Нагрудный или наспинный аксессуар, состоявший из сплетенных металлических колец. В наши дни гайтана — это длинная полоска бисера шириной до десяти сантиметров. Два ее конца соединены подвеской с украшением.

- Грибатка. Бисерная полоса, которая с помощью медальонов поделена на равные участки. Внизу может смыкаться или нет.

- Колодочка. Имитирует тело змеи. Туго сплетенный объемный «ошейник» из бисера или цепочки пользовался популярностью в Калуге и Рязани.

- Гривна. Ободок, который надевали на шею. Некоторые модели оснащены широкой ставкой из золота или серебра.

Большим спросом у древнерусских красавиц пользовались перлы. Это оригинальное ожерелье из речного жемчуга, нанизанного на конский волос.

Порты

Портами могла обозначаться как одежда в целом, так и штаны, для которых было еще несколько древних названий – гачи и ноговицы. Порты были довольно узкими штанами с поясом на вздежке.

Их всегда носили заправленными в сапоги или онучи, поэтому сказать, насколько они были длинными, сложно, на всех изображениях они полностью облегали ногу. До конца XVII века в штанах не было карманов – все необходимые мелкие вещи надо было носить на поясе, который крепился к ремню или в специальной сумке – калите.